家族で見たいCNパビリオン

深掘りコラム/1

「CCS館」二酸化炭素を地中に埋める!?「CCSの秘密」

MGC編~CCS(二酸化炭素の貯留)をひも解けば

CNパビリオンの「CCS館」はいかがでしたか?

こちらの「深堀りコラム」では、三菱ガス化学(MGC)のCNへの取組みを通じて、

もう少し専門的な視点から各テーマに迫ってみたいと思います。

第一回は、「CCS解説」で、なぜMGCがCCSに取り組むようになったのか?深掘りしてみましょう。

まず、2024年6月のニュースから見てみると…

「CCS事業化に向けた先進的取組み」

これは、経済産業省事業の一環として、2030年までの事業開始を目指す先進的CCS事業の候補9案件が選定され、その一つ「東新潟地域」で、石油資源開発(株)、東北電力(株)、北越コーポレーション(株)、そして当社三菱ガス化学(株)の4社のCCS共同事業が、2024年度の国の支援対象候補とされたものです。

※「先進的CCS支援事業」は2023年度より公募によるモデル事業の候補の選定が開始されました

「なぜ新潟でCCSなのか?」

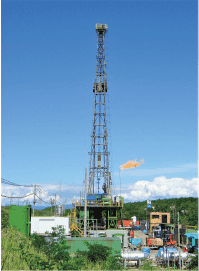

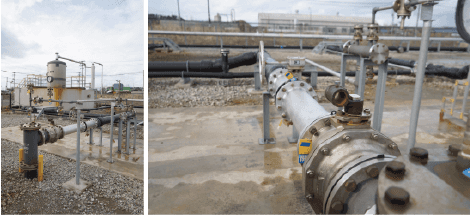

他の国内選定地域(苫小牧・日本海側東北地方沖、千葉県外房沖・九州西部沖)の貯留と違って、新潟にはMGCと石油資源開発が共同で開発した「東新潟油ガス田」があります。県内の化学工場、製紙工場、発電所などの排出源と東新潟油ガス田を結ぶパイプラインを使って、約140万トン/年のCO2貯留を実現しようという試みです。

「新潟の天然ガスはいつ頃から?」

越後は地下資源大国で、古来、石油は「燃える水」と呼ばれ、668年(天智天皇の時代)に越後国が都に献上したことは有名。江戸時代には天然ガスは「越後の七不思議」の一つとされ、「北越奇談」「北越雪譜」などの著書にも取り上げられています。明治期には比較的浅層部の水溶性天然ガスが県民用に「灯り」として供給され、暖房・調理用には20世紀に入ってから使われていました。今でも県内各地には「火井」が存在しています。2022年現在、国内で生産される天然ガスの76.7%は新潟県内で産出されています。