家族で見たいCNパビリオン

深掘りコラム/2

「CCS館」二酸化炭素を地中に埋める!?「CCSの秘密」

「MGCと天然ガスの関係」

産業用には1952年、MGCの前身・日本瓦斯化学工業㈱が、天然ガスからメタノールの合成に成功したことに端を発して、その後次々探鉱成果が現れ、現在では深層部の構造性ガス田が主流となっています。

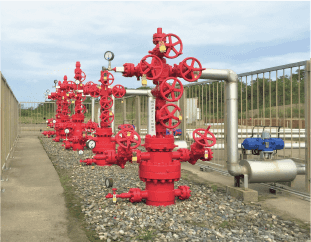

MGCはこのガス田を活用してCCSに取り組もうとしています。新潟の深層ガス田の井戸からCO2を送り込む地層は、CO2貯留量を十分に賄える貯留容積を擁し、また「地中貯留」に適した地層水(塩水)で満たされたすき間があって(貯留槽)、泥岩などの不浸透性の地層(遮へい層)で覆われている地質条件を備えています。これにより、貯留されたCO2が上方へ漏れることを妨げます。

「CCS事業を推進する新潟の大きな強み」

大きく3つの優位点があげられます。

①石油や天然ガスが安定的に貯蔵されていた地層は、CO2の貯留にも適していると考えられるうえ、資源探鉱の際に得られた豊富な地質データが候補地層探索に役立つ点。

②新潟県及び地域企業が連携して培ってきた、例えば港湾・船舶インフラといったCO2輸送に関する基盤整備が進んでいて、CO2パイプライン建設の知見も高く、またCO2を排出する多くの発電所や工場と貯留地が近在しているため、効率的な事業化を進めやすい点。

③MGCをはじめとする化学・素材産業の集積地として、分離・回収したCO2を原材料として活用するCCU技術の展開力が大きく、カーボンニュートラルの実現に貢献する技術の進捗が見える化され、国内外に水平展開できる点。

「CCSからCCUへ」

CCS(CO2の回収・貯留)の事業化によって、CCU(CO2の利用)の可能性も広がります。

例えば、「CO2 と水素を原料としたメタノールの製造」「水素とCO2 から都市ガス原料の主成分であるメタンを合成する」など、様々なCO2活用の取組みが始まっています。

これを支える⽔素の製造を、化石燃料に頼る場合、どうしてもCO2 排出は避けては通れず、この時CO2 を回収・貯留するCCS 技術と組み合わせて活⽤することで、CO2 排出を抑制できるため、温暖化対策の目標達成の一助となりうると期待されています。CCSとCCUをあわせてCCUSといいます。

※こうした⽔素を「ブルー⽔素」といいます。一⽅で、再⽣可能エネルギー由来の⽔素を「グリーン⽔素」といいます。クリーンエネルギーとして注目される⽔素のお話や、二酸化炭素(CO2)を炭素資源と捉えて有効利⽤するカーボンリサイクル技術については、また次の機会に!

「世界が注目した苫⼩牧CCS 実証実験の成功」

最後に、MGC はこれまで新潟での天然ガス開発や東北での地熱開発を通じ、地下資源の探索技術や掘削技術を蓄積してきました。それらの知見を基に、早期からCCS の検討を行ってきたことを踏まえ、2008 年設⽴の⽇本CCS 調査㈱が北海道苫⼩牧で開始した経済産業省のCCS 実証試験に当初から参画しています。

これは同市の製油所から発⽣するCO2 を分離・回収し、苫⼩牧港の海底下に貯留するもので、2019 年に累計30 万トンのCO2 圧⼊に成功。人口密集地近傍の海底下でのCCSを安全に実現した例は、類を見ないもので、世界から注目を浴び、現在も事業継続中。環境監視等を続けています。

出典:日本CCS調査株式会社

「2050 年までのカーボンニュートラル実現に向けて」

新潟県では、CCUS事業を活⽤して、地域カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要な施策とする基盤整備案を策定しています。

MGCはその一翼を担い、化学企業ならではの地域と地球環境に貢献する社会的価値を提供して、カーボンニュートラル実現に邁進してまいります。

[MGCコラム●三菱ガス化学グループの気候変動への対応]はこちら